The Revolving House of T.

2017

place:

A house in Mito city, Ibaraki prefecutre, Japan

construction: Builder Inc.

T家の転回

2017年

場所:

茨城県水戸市にある民家

作品施工:ビルダー株式会社

Video documentation

(short ver.)

Camera:

Kousuke Shige (ogopogo film)

Director:

Kousuke Shige (ogopogo film),

Atsuko Mochida

The Revolving House of T. comes from artist’s long-time interest in experimenting with public and private spaces and redefining through collaborative effort the very notion of architecture. Main subject theme for The Revolving House of T. focuses on issues of descendance, modification and identity in reference to open/gated living habitats.

This particular site-specific project is located in the area of Mito city, where Atsuko Mochida has been researching for over a year into the history of an old wooden family house, that has been abandoned for about a decade.

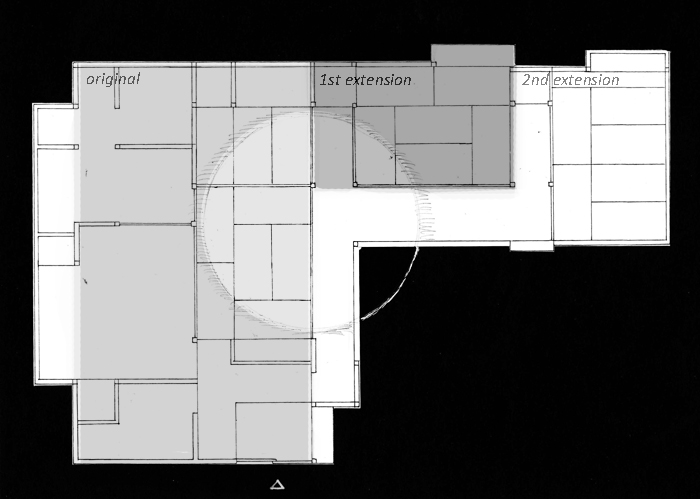

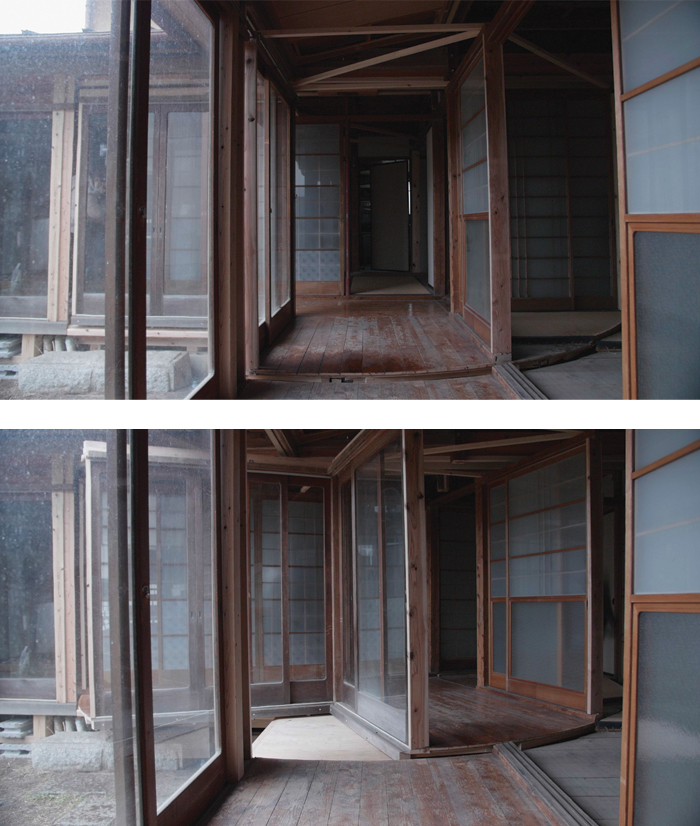

By applying characteristic for Atsuko’s art practice creative approach to early constructivist ideas for highly personal – in this case – context, the building has undergone another significant, yet at first sight barely noticeable, alternation. A precise, 5 meters diameter-wide circular section of the interior space has been carefully transformed into an artificial structure rotating horizontally around its own axis. As intentionally there has been not a single electrical component used, in order to get he the installation requires to be manually set in motion by public, who thus become an integral, performative element of the piece.

While developing this project Atsuko Mochida has collaborated with local carpenters and printing establishments.

[Click News to visit the actual work.]

本作は持田の建築物に介入するインスタレーション作品や、パブリックとプライベートというトピックへの長期にわたる実践をベースとして作られたサイトスペシフィック作品である。主要なテーマは、血縁関係とその変化をもとにしたアイデンティティーについての問題、建築と人の重層的な関わり、そして開かれた場所/閉じられた場所への介入である。

本作のサイトは、水戸市・偕楽園からほど近い路地裏にある、10年以上放置されていた木造家屋だ。持田はここで1年以上にわたり本作品のリサーチと実践を行った。

作者はこの家の中央部分を直径5mの円形に切りとり、回転する構造上に再構築を行った。鑑賞者の手動により行われる回転運動によって、軸を中心に家の内部と外部が入れ替わる。 このとき鑑賞者は能動的に家を動かすパフォーマーとなる。

[期間限定で一般公開も行っております。作品鑑賞をご希望の方は Newsページより最新情報をご確認下さい。] *2021年解体

A birthplace of her mother, this venue had been subjected to extensive reconstructions, which followed the growth of the family and were supposed to meet the need of more room for bringing up children. Delving together with her grandmother into the history of the house, artist became to realize an almost organic sense/dimension of this process, which reveled to somehow even mimic the evolution of human biological features.

この家は、作者の祖父母が新婚時から暮らし、母が生まれた家である。プロジェクトのため、1年以上に渡る祖母との共同生活を通して行った家の歴史のリサーチから、家をひとつの肉体として、また社会的制度の現れとして捉えることとした。それらは、作者から見た祖母の身体、生活のリアリティの隠喩としてプロジェクトの中で機能している。

祖母の出産にあわせて増築を繰り返したこの家は、生命体として成長してくような有機的プロセスを持っており、現在は老いて崩れかかっている。

また家はフィジカルな居住空間としてだけではなく、私(プライベート)を公共(パブリック)から隔離する機能をもち、土地と血縁をベースとした「家族」そして「一族」という濃密な人間関係に個人を絡めとっていくものの象徴として捉えられる。

木造の建築物の構造で、部材と部材を切り離すことを、「縁を切る」という。 家の構造を支えた上で、入り組んだ縁を解き、切り離す。そしてそれを他者(パブリック)が押すことで、家はきしみながらも回転をはじめ、淀んだ空気をかき回し、新たな機能と空間をつくりだす。

( English : Piotr Bujak, 日本語 : 持田敦子, January 2018 )

プロジェクトのサポーター

野口 敬 様

毛利 嘉孝 教授と研究室の皆様

大内家の皆様

佐々木 静香 様

三木 友親 様

ミナミ カナコ 様

柳橋 剛 様

小金沢 智 様

松本 ひとみ 様

矢須 様

住吉 慶太 様

吉川 弘行 樣

中島 康一朗 様

上野 裕貴 樣

山峰 潤也 樣

津田 翔平 樣

高田 絵里 樣

オガワ 様

サトウ 様

渡辺 大輝 樣

金澤 韻 樣

数見 賢太郎 樣

小泉 和子 様

小泉 亮 様

鹿志村 克 様

遠藤 ゆり 様

Michel Robben 様

住谷 美紀 様

皆川 岳史 樣、中崎 透 樣、大内 尋文 樣、渡邉 昌平 樣、磯野 信 樣、渡邉 太一 様、熊谷 直 様、薗部 康子 様、皆川 岳史 様、片口 直樹 様